经典名方的“遵古”研发思路探讨——以泻白散为例

2019-04-09 15:52:32 浏览:25040 来源:

文旺1,2,李莉2,李德坤2,

周大铮2,余伯阳1,鞠爱春2通信作者

(1.中国药科大学中药学院,南京211198;2.天津天士力之骄药业有限公司,

天津市中药注射剂新技术企业重点实验室,天津300410)

2018年4月,国家中医药管理局会同国家药品监督管理局制定了《古代经典名方目录(第一批)》(下文简称《目录》),同年6月,国家药品监督管理局发布《古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定》,进一步细化和明确了古代经典名方中药复方制剂的研究方向及研究重点,经典名方开发进入以具体中药处方为对象的细致研究阶段,经典名方再开发迎来政策利好。古代经典名方中药复方制剂可免报药效学研究及临床试验资料的一大前提是其制备方法、给药途径需与古代医籍记载基本一致,以确保用药的安全性和有效性,由于经典名方距今相隔甚远,药材炮制方法、药味用量、煎煮方法等与现代方式存在区别,加强前期的文献资料研究,明确其制备方法、给药途径等尤为重要。

目前,少有资料报道从某一具体处方出发,基于处方的古今沿用情况,对其制备方法及质量标准进行深入研究。泻白散为《目录》第40个处方,查阅文献发现,临床上多使用其加减方,处方用法用量不一,且相关文献内容多为泻白散及其加减方的临床适用症和使用效果描述。笔者拟综合古今学者研究和相关法规文件要求,提出泻白散颗粒剂的“遵古”研发思路,以期能给从事经典名方开发的科研工作者提供可借鉴的思路。

1 方义衍化

泻白散又名泻肺散,始见于北宋钱乙的中医儿科学专著《小儿药证直诀》,系钱乙逝世后,其学生整理而成。泻白散主治小儿肺盛、气急喘嗽,由桑白皮、地骨皮、甘草、粳米组成,其剂型为煮散。《小儿药证直诀》与《目录》对泻白散的药材炮制方法描述有所出入,分别为地骨皮、桑白皮炒各一两,甘草炙一钱(学海案:“聚珍本”甘草作半两);地骨皮(洗去土,焙)和桑白皮(细锉炒黄)各一两,甘草(炙)一钱。二者记载的其他内容则均相同,即制法均为上锉散,入粳米一撮,水二小盏,煎七分,食前服;剂型均为煮散;主治均为小儿肺盛、气急喘嗽。

元朝《明目至宝》中提及:“泻白散,治肺与大肠有热。桑白皮、地骨皮各一两,甘草五钱。右㕮咀,水煎服”。此方在文中用于眼病。此处的“治肺与大肠有热”与《小儿药证直诀》泻白散主治症状一致;甘草未标明生用或炙用,“甘草五钱”与聚珍本中“甘草半两”一致;且未提及粳米。

清朝吴谦等人编纂的《御纂医宗金鉴·删补名医方论》卷二十九中写到:“治肺气郁热,咳嗽而喘,面肿身热。桑白皮、地骨皮、甘草,水煎服”。并提及“甘草生用泻火”。此处甘草应为生用,未提及粳米。

清朝汪昂《本草备要》中提及:“钱乙泻白散,桑皮、地骨各一两,甘草五钱,每服二钱,入粳米百粒煎”。此处甘草五钱,粳米百粒,3味药材生熟皆未提及。

除此之外,清朝吴瑭在《温病条辨》对“钱氏(钱乙)制泻白散”进行了“泻白散不可妄用论”的论证观点:认为泻白散主治肺火皮肤蒸热,日晡尤甚,喘咳气急,面肿热郁肺逆等证;肺虚热、外感风寒者不宜使用。

可以看出,自《小儿药证直诀》后,泻白散在历代得到了沿用,但不同刻本、不同医籍对于泻白散的描述不尽相同。在进行研究时,应主要参考《目录》及《小儿药证直诀》,酌情结合历代沿用情况。

2 药材基原及炮制

2.1药材基原

根据《中药经典名方复方制剂标准煎液的申报资料要求》,多基原的药材必须固定基原。2015年版《中国药典》(一部)规定桑白皮是桑科植物桑Morus alba的干燥根皮,基原唯一。2015年版《中国药典》(一部)规定地骨皮为茄科植物枸杞Lycium chinense或宁夏枸杞L.barharum的干燥根皮,《日本药局方》规定亦如此,但《香港中药材标准》只将枸杞的干燥根皮作为地骨皮药材的来源。地骨皮主要产自宁夏、甘肃、河南、山西等地,目前、市面上流通的地骨皮药材多为枸杞根皮。因此建议选用枸杞根皮作为地骨皮药材。2015年版《中国药典》(一部)规定甘草药材的基原植物有3种,分别为乌拉尔甘草Glycyrrhiza uralensis,胀果甘草G.inflata以及光果甘草G.glabra,其中只有乌拉尔甘草被各国家或地区药典所收录。乌拉尔甘草主要产于我国东北、华北、西北各省区,山东,宁夏、甘肃、内蒙古等是其道地产区,分布广泛,产量高;且乌拉尔甘草的品质最好。因此建议选用乌拉尔甘草作为甘草药材。

2.2药材炮制

2.2.1桑白皮 今多使用桑白皮生品或蜜桑白皮,《小儿药证直诀》的炮制要求为“炒、上锉散”,《目录》则要求“细锉炒黄”。“锉”同“剉”,为“切、铡、斩、剁”之义。两者区别在于是否先粉碎再炒制,中药炮制通常做法为在药材粉碎之前进行炮制,且此方法与《小儿药证直诀》要求一致,因此建议桑白皮的炮制方法采用“炒后锉散”。另外、炮制工艺不同带来的成分差异可以通过实验探究,经药效成分的差异对比,选择合适的炮制方法。综合相关文献考察,桑白皮传统炮制方法应为单炒,即取桑白皮生品,用微火炒至黄色或微焦。

2.2.2地骨皮 地骨皮的现代炮制方法主要为麸炒,今多使用生品,麸炒地骨皮已不常使用。《小儿药证直诀》要求使用地骨皮生品,《目录》则要求焙。地骨皮生品在使用前需对采挖的药材根部洗净、剥皮、晒干处理。焙指将净选或切制后的药物用文火直接或间接地加热,使之充分干燥的方法。晒干温度不稳定,时间较长;焙干加热温度稳定,干燥时间较短。二者处理方式的不同可能会引起药材中化学成分的变化,因此,建议就焙干与晒干对药材影响的差别进行研究,然后再选择合适的炮制方法。

2.2.3甘草 目前,常使用的甘草炮制品主要为甘草生品、炙甘草和炒甘草。《小儿药证直诀》和《目录》对泻白散药味中甘草炮制要求均为炙。炙法是最早的炮制方法之一,汉《金匮玉函经》曰:“炙焦为末,蜜丸”。此后许多文献还记述了炙法的不同要求。如宋《类证活人书》曰:“炙微赤”,明《普济方》曰:“炙紫色”“去皮炙”,清《类证治裁》曰:“炙黑”等。说明不同时期不同医籍对炙法的要求存在差异,《小儿药证直诀》中使用的“甘草炙”也不同于现在通用的“甘草蜜炙”,而应该为火炙。用蜜进行炮制在唐代即已出现,如在唐《千金翼方》中有“蜜煎甘草涂之”的记载。《小儿药证直诀》中也提及蜜炙的方法,如黄芪散中黄芪蜜炙,书中甘草的用药形式和炮制方法主要有生甘草、甘草、甘草末、甘草炙、甘草锉炒,并无蜜炙一说。结合文献,建议甘草炮制方法为甘草切厚片,加热烤至微焦或取甘草片置锅中,用文火炒至深黄色。

2.3药材炮制品粒径 泻白散剂型为煮散,不同于现代多使用中药饮片进行煎煮,煮散乃药材颗粒与水共煮而制成的液体药剂,其中又有去渣服与连渣服之不同。煮散在历代皆有广泛应用,至唐代末年及宋代几乎取代了汤剂剂型。因原药材加工较细,有效成分充分析出,煮散药材常用量不同于汤剂,其用量一般较小。煮散这种特殊的剂型要求对药材炮制品进行粉碎,欲保证泻白散标准煎液的质量一致性,需要对药材炮制品粒径进行限定。

煮散剂药材颗粒一般有粗散、粗末、末、细末4种规格。陈士林等和邢丹等研究后认为,“粗散”相当于现今最粗粉,过一号筛(10目);“粗末”相当于粗粉,过二号筛(24目);“末”约介于粗末与细末之间,过三号筛(50目);“细末”相当于中粉,过四号筛(65目)。考虑到泻白散处方中对于药材粉碎描述为上锉散,对规格无具体要求,锉即切、斩、剁等,药材炮制粒径不应过细,但其最佳粒径可就粗散、粗末、末、细末4种规格选择合理指标进行研究,如化学指标、生物学或药效学指标。

3 煮散制备规范

3.1药味用量

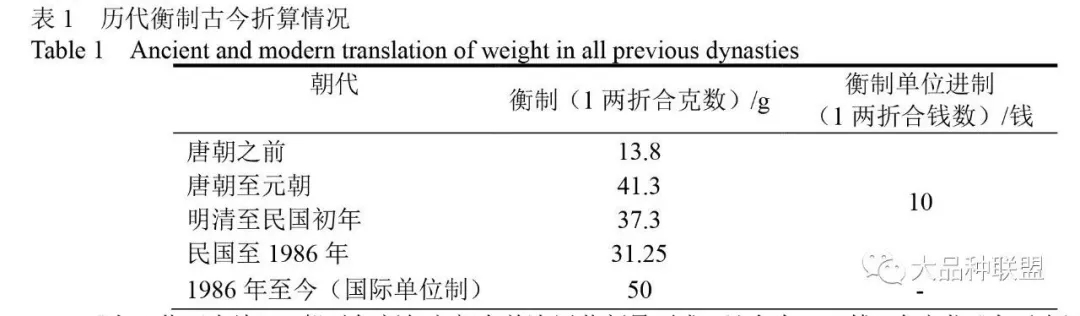

临床上泻白散药味组方使用量常为桑白皮和地骨皮各30g或15g,甘草3g。经文献分析,建议历代衡制古今换算关系见表1。在泻白散处方中,各药味用量为桑白皮、地骨皮各1两,甘草1钱,粳米1撮;按宋代衡制,其实际用量应为桑白皮地骨皮各41.3g,甘草4.13g。古代1撮实为3指撮,乃拇指、食指、中指1小撮,量较小,一般情况下不必细究。清代汪昂《本草备要》中提及:“每服二钱,入粳米百粒煎”。对于粳米用量而言,百粒与3指撮所示用量基本吻合,约为1g,研究时可暂定泻白散粳米用量为1g。

《小儿药证直诀》一般对每剂复方都有单次用药剂量要求,且多为1~3钱;在宋代《太平惠民和剂局方》煮散方剂的用量中,2~3钱/次的占69.2%,4~5钱/次的占16.9%,0.5~1钱/次的占13.9%,古代中药煮散固定波动范围为3~20g/次,常用量恒定在9~15g/次。明嘉靖年薛已所翻译注的《钱氏小儿直诀》提及:“泻白散、治肺经实热咳嗽痰喘。桑根白皮炒、地骨皮各一两,甘草炙五钱。右为末、每服一二钱,入粳米百粒,水煎”。结合清代汪昂《本草备要》对泻白散“每服二钱”的注释,推测泻白散每服用量应为2钱,即8.26g。综上所述,处方药味用量应为桑白皮炒3.93g,地骨皮3.93g,甘草炙0.39g,粳米1.00g。

3.2加水量

中华人民共和国卫生部和国家中医药管理局在2009年印发的《医疗机构中药煎药室管理规范》,在遵照传统中药煎煮方式的基础上,对中药煎煮操作进行了规范,上海、深圳等地也相继出台了中药煎煮规范文件。今加水量没过药面2~5cm即可,花草类吸水性强和滋补类等煎煮时间较长的药物可酌量加水。据统计,根及根茎类、种子果实类、枝干皮藤类饮片加水量体积通常为饮片质量的6~8倍;花叶全草类饮片则为10~12倍。《太平圣惠方》为北宋初年王怀隐等整理编成的医书,由官府于公元992年完书颁布。其明确指出宋初古今容量间的换算关系为古时1L约等于宋时1大盏,古时5合约等于宋时1中盏,古时3合约等于宋时1小盏;又1L为10合,而汉代1L为今200mL。综上所述,古时1合为今20mL,宋2小盏为今120mL。

3.3煎煮时间

由于现代多采用饮片入药,通常需将饮片浸泡30min左右再加热煎煮,且通过采用2次煎煮的方式,第2煎加水量和煎煮时间略小于第1煎,煎煮时间根据药味功效及软硬程度的不同而进行调整,常为20~60min不等。古代计时不如现今精确,《小儿药证直诀》对方剂煎煮时间无明确的直接规范,如书中对泻白散要求为水2小盏,煎七分,即煎煮到水量为加水量的7/10适宜。对于煮散,一般武火煮沸后,文火保持微沸5~20min即可,由于煮散药材的特殊性,一般不需要2次煎煮。不过,泻白散具体的煎煮时间仍需要在遵循传统煎煮方式的前提下按现代工艺进行优选,以期达到药效最大化。

4 泻白散制剂工艺及整体质量控制

古代经典名方中药复方制剂的研制分标准煎液(物质基准)研制与制剂研制2个阶段。药液服用量,成人每剂一般为400~600mL,儿童每剂一般为100~300mL,药液浓缩体积一般到加水量的1/2左右。泻白散传统煎煮方式加水量为120mL,其药材用量和加水量均小于一般中药处方,“煎七分”为至84mL。因此,可将泻白散药液浓缩为84mL的标准煎液。浓缩温度可能对标准煎液热敏性成分造成影响,参考《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求(征求意见稿)》,可采取减压浓缩方式进行低温浓缩,浓缩温度建议≤50℃。根据实际情况需要,亦可将标准煎液进一步浓缩,经真空干燥或冷冻干燥制成标准煎液浸膏,以保证化学成分的稳定性,方便留样与储存,适应工业化生产进行制粒作业。根据要求,古籍记载为汤剂的可以制成颗粒剂,因此,将泻白散剂型暂定为颗粒剂。不过,煮散与颗粒剂存在一定区别,煮散没有浓缩、干燥过程,对药物有效成分影响相对较少;而现代颗粒剂煎煮后还需要浓缩和干燥后再进行制粒,制备过程可能会对药物成分造成影响。因此,建议就煮散与颗粒剂之间的差别进行设计研究,以证实选择颗粒剂的合理性。制剂研制阶段主要是通过现代技术进行研究,没有过多遵循传统工艺要求,其质量控制应以标准煎液为基准,制定相关指标项的质量标准。

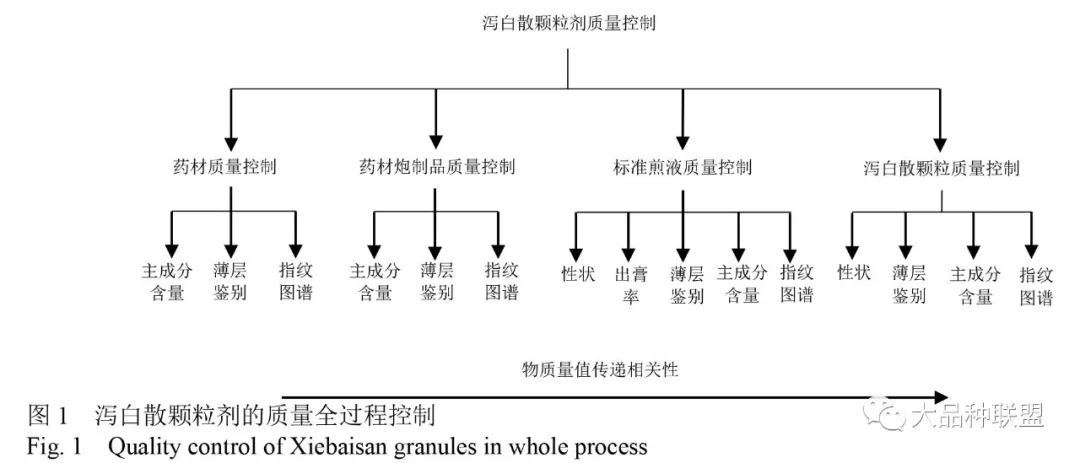

古代经典名方中药复方制剂的质量控制要求物质传递的可追溯性,对于泻白散而言,即要求深入研究“药材-药材炮制品-标准煎液-颗粒剂”物质量值传递相关性,通过图1所示对主成分含量、指纹图谱、薄层色谱鉴别等进行研究,对不少于3个产地的15批次药材和15批次标准煎液进行指标项研究,制定标准范围,通过泻白散颗粒剂浸膏含量及允许的成分损耗换算出颗粒剂相关质量范围。主成分的选择应根据处方君臣佐使,兼顾安全性和有效性,参考《中国药典》《日本药局方》《香港中药材标准》等加以确认,如泻白散颗粒剂可选择总黄酮、甘草酸和甘草苷、桑皮苷A以及地骨皮乙素作为薄层鉴别和主成分含量测定候选化合物,参考《中国药典》及《香港中药材标准》,在兼顾3味主药材的同时,主要考察了各药材主要药效物质黄酮类和生物碱类成分。

5 小结与展望

本研究通过对古今资料的研究,按照遵循古法的原则,尝试解释了经典名方泻白散处方组成、用法用量及煎煮方式的现代含义,避免了对泻白散的用法产生误读。研究指出了宋代1两应为41.3g,而不是通常认为的古代1两约为现今30g,以免药味用量错误;推测《目录》及《小儿药证直诀》均未给出泻白散的单次用药量,并建议单次用药量为2钱;阅读《小儿药证直诀》全书,了解炙法的古今运用情况后,建议甘草的炮制为火炙,而非现代通用的蜜炙。

在泻白散处方中,桑白皮为君药,地骨皮为臣药,应对2味药材主成分含量制定相应质量标准。但2015年版《中国药典》对桑白皮和地骨皮无主成分的含量测定要求,薄层色谱鉴别项也仅需检测药材与对照药材色谱存在相应颜色斑点。特别是对于桑白皮而言,其在我国分布广泛,不同产地桑白皮成分差异明显,且主要成分为水溶性较差的黄酮类。如何找到合适的药材及炮制品质量控制方法,从源头上保证药材的质量稳定性,从而满足制剂的批间一致性,应是科研人员接下来的一个研究重点。