院士专家提出:制定中成药治疗优势病种临床应用指南的指导意见

2019-03-05 11:48:57 浏览:17756 来源:中国中西医结合杂志

田金洲通讯作者张伯礼2,3 高学敏4

沈志秀5,6 胡镜清6,7 张俊华6,8

李磊6,9 王桂华9 房书亭9 陈可冀10

(1.北京中医药大学东直门医院脑病科 北京100700;2.中国中医科学院 北京100700;3.天津中医药大学 天津 300193;4.北京中医药大学中药学院 北京100029;5.中国中药协会秘书处 北京 100061;6.中国中药协会标准化项目管理办公室 北京 100061;7.中国中医科学院中医基础理论研究所 北京 100700;8.天津中医药大学循证医学中心 天津 300193 ;9.中国中药协会药物研究评价技术中心 北京 100101;10.中国中医科学院西苑医院 北京 100091)

中成药是我国临床治疗学不可或缺的重要组成部分,根据临床定位,中成药存在着不同程度的不合理使用和不容易使用的风险。既往的中医各科常见病诊疗指南(2008年版)关注了辨证使用中药方剂,国家基本药物临床应用指南(2013年版)也依辨证施治原则介绍中成药。至于西医临床治疗指南(49个分册,2009年版)既无中药方剂推荐,也无中成药推荐,更无中西药联合使用推荐信息,中成药的合理应用成为亟待解决的科学问题。

中成药的适应症绝大多数以证候或病证结合为主,使用者以综合医院医生为主体,普遍存在按病种选药和辨证施治经验不足的问题,不仅给中成药临床应用带来一定风险,而且存在降低中成药临床应用价值的隐忧。至今为止,既符合西医疾病诊断、分型、分期、分症用药的临床思维模式又兼顾中医辨证施治原则的中成药临床应用指南仍然缺乏,迫切需要针对综合医院医生的中成药临床应用指南。

1 指南的目的和意义

国家中医药管理局批准设立中成药治疗优势病种临床应用标准化研究项目(编号:SATCM-2015-BZ[402]),旨在为未接受系统中医药理论教育和缺乏辨证施治临床经验的西医生提供合理使用中成药的循证指导。这对于降低临床风险和提高临床疗效具有重要意义。

中成药治疗优势病种临床应用指南将提供由承担单位中国中药协会(China Association of Traditional Chinese Medicine,CATCM)任命的指南工作组的观点。它代表经过同行评议的基于可获得最佳证据指导实践的最低期望标准,并不意味着在个别情况下具有法律约束力。西医医生可以参考本指南提供的针对某种疾病或该病的某个阶段、某个亚型或某个证候、某个症状的中成药使用证据提示,在临床上合理使用中成药,从而提高疗效水平,减少滥用和浪费。

2 指南的科学依据

该项目所谓“优势病种”是指中成药在疗效、安全、依从等方面可能具有“相对优势”的病种。例如对于病毒性感冒或病毒性感冒的某个阶段、某个亚型或某个证候、某个症状,有些中成药可能具有替代和(或)补充西药的作用,有些则可能对西药发挥减毒和(或)增效作用。

该项目所涉及的绝大多数指南通常按照病种来制定。这意味着一种疾病可能会涉及多种中成药的选择性推荐。对于少数有多个适应症的中成药而言,也可以按照药品来制定。这意味着一种药品的应用推荐可能会涉及多个适应症,这种多适应症的推荐可能会与药品说明书有出入,但都必须遵循以下原则。

CATCM任命的指南工作组发布了制定中成药治疗优势病种临床应用指南的建议(国中药协[2015]58号),经过首批立项的14个病种专题小组近一年的实践和探索,这些建议现在已经更新和修订,形成了更加统一的指导意见。这些指导意见包括指导原则(循证为主、共识为辅、经验为鉴)和报告标准(目的、方法、结果、推荐等12项)等。

2.1“循证为主” 是评审各个病种指南的核心标准。循证定义为:根据预先设定的确证性水平评估科学证据的质量,并根据现有的科学证据质量推荐应用强度。

例如,根据欧洲神经病学会联盟开发的证据分类和推荐等级的建议,将证据水平分为4类(Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类),并根据证据水平和目标使用者情况给予推荐强度(A级、B级、C级、D级)(表1)。

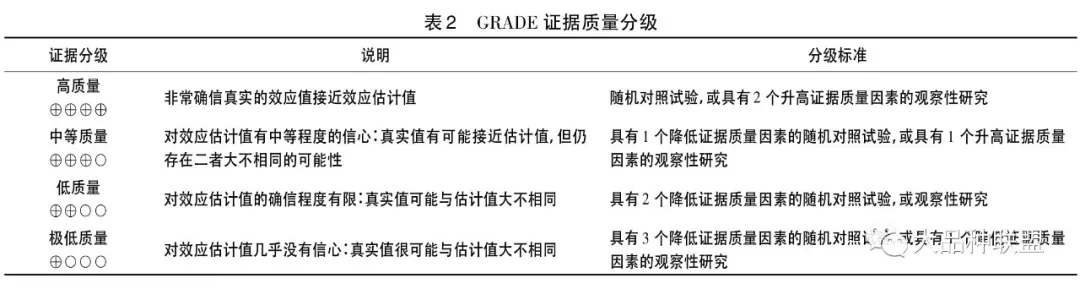

欧洲神经病学会联盟在《证据分类和推荐等级的准备指南》中也采纳了《证据推荐分级的评估、制订与评价》(GRADE)系统,以提高评估质量和推荐强度过程的透明度,使所选择的结果更为合理,更加以患者为导向,更易于转化为简单的推荐意见。因此,本指导意见也推荐GRADE系统的分级方法(表2),并应用GRADEpro软件对证据等级进行编辑、分析和制图。对于不同病种也可以选择所在专业的证据分类分级标准。

2.2“共识为辅” 有两个含义:一是对基于临床证据水平的推荐意见采取小组投票方式取得共识,根据GRADE系统,进行证据质量评估并取得推荐共识(X质量证据,X级推荐)。可以说,这种共识是基于临床证据质量评估的推荐。二是对于缺乏高质量证据的重要临床问题,通过德尔菲调查方式取得共识。按照通用做法,无论赞成率多高,都属于Ⅳ类证据,D级推荐。共识形成通常包括三个步骤:(1)成立共识小组。(2)制定共识意见表。将需要形成共识的主题做成结构性调查问卷,通常采用PICOS原则构成。PICOS是英文Participants(研究对象)、Intervention(干预)、Control(对照)、Outcome(结局)、Studydesign(研究设计)的缩写,通过PICOS几个维度,把“临床问题”这个不容易被定位的问题,用标准化的方法表述出来。(3)形成共识意见。通过名义群体法形成共识意见。尽管有时候“真理在少数人手里”,但标准是服从大多数(≥75%),同时关注少数人的重要意见。

2.3“经验为鉴” 是指对于缺乏证据(包括德尔菲调查结果)的重要临床问题,则根据专题小组的经验,采用“专家观点:E级推荐”方式表达推荐意见。例如中风后血压波动且无需强力降压的情况下选择使用某种中成药,但不容易收集到大量的随机研究证据。对此,可以根据专题小组的经验,写成“建议XX药用于XXX情况”(专家观点:E级推荐)。但是,这种“专家观点”不应暗示它们是基于Ⅳ类以上的证据,因为这意味着很大的临床不确定性,不应该以这种“专家观点”作为具体推荐意见的追求而贬低或回避随机对照临床试验。

值得关注的是:由于中成药的有效性研究绝大多数是采取“辨证施治”或“病证同治”模式而设计的主要终点和次要终点,对于一些问题,如将来自大型、随机、对照试验的次要终点分级为第Ⅰ类、第Ⅱ类证据。如果将它们作为高等级证据而推荐用于证候、症状、病期、亚型治疗,一定要仔细分析主要终点和次要终点之间的相关性。因为这些次要终点通常不具有与主要终点相同的科学份量。当主要终点和次要终点均为正(或负)时,这一点是相关的,意味着它们都有统计学显著性意义的结果,有利于(或有悖于)推荐。即便如此,次要终点的价值份量也不可高估。例如:许多具有脑血管终点的干预试验(如脑梗塞)也具有继发性认知终点(如认知损害)。假设两者都是阳性,并不意味着治疗对于具有相同科学确定性的脑血管和认知终点都是有效的,因为诊断标准、纳入参数和终点定义在两个终点的精准度和绝对数上都有量的不同,且通常会大大地偏向于主要终点。因此必须引起重视。

3 科学数据的收集

获取中成药治疗某种疾病临床应用指南的支持证据是一项繁重而细致的工作,包括检索、遴选、评价分析等重要环节,涉及检索策略、纳排标准、资料提取、偏倚风险评估、数据分析等方法。

3.1检索策略 通过计算机检索中国期刊全文数据库(CNKI)、中文科技期刊数据库(维普,VIP)、万方医学数据库(WANFANGDATA)、中国生物医学文献数据库(SinoMed)、美国国立医学图书馆(MEDLINE)和荷兰医学文摘数据库(EMBASE)。中文、英文文献检索都可采用主题词和自由词结合的方式,检索截止时间依指南研究周期而定。

3.2研究筛选 在文献检索基础上,参照《Cochrane干预措施系统评价手册5.1.0版》,按照如下步骤进行研究筛选:(1)将不同数据库的检索结果导入文献处理软件Endnote;(2)初步阅读标题和摘要,删除明显无关的文献;(3)尽可能获取相关研究报告的全文,阅读原文全文,根据报告内容,删除无法使用的研究;(4)排除不符合纳入标准的研究和符合排除标准的研究;(5)若存在数据缺失的情况,通过联系主要研究者,以获得缺失数据;(6)做出研究入选的最终决定。以上筛选过程由2名研究员独立完成并相互核对,如遇分歧,通过讨论或征求第3位研究者的意见解决。

研究筛选中所采用的纳入标准是:(1)原始临床研究,包括随机临床试验(RCT)、非随机对照研究(NR controlled study)、病例系列(cases eries)、病例报告(case report);(2)荟萃分析(meta analysis)、系统综述(systematic review);(3)指南(guideline)和专家共识(consensus)或专家观点(expert opinion)。排除标准是:(1)非原始临床研究,如理论探讨、文献综述、经验总结等类型文献;(2)非人体研究,如动物和细胞等实验研究报告;(3)其他排除情况,如同一研究的多篇报道、雷同数据的研究等。专题小组可更加具有情况调整和细化纳排标准。

3.3资料提取 对于拟通过荟萃分析和系统综述产生的干预性临床证据,通常需要对原始研究进行资料提取。提取资料包括:作者、发表时间、研究设计、研究对象、样本量、采用的诊断标准以及病例的纳入排除标准、随机化方法、盲法、治疗和对照措施、试验周期、用药剂量、结局评价指标、安全性评价指标等。如果原文中对同一结局指标提供了不同分析方式的结果数据,则取ITT分析的数据。

3.4偏倚风险评估 使用《Cochrane干预措施系统评价手册5.1.0版》的偏倚风险评估工具,对最终纳入的研究进行风险评估,制作偏倚风险评估图。这种偏倚风险评估图会直观地显示不同研究的偏倚风险水平,以帮助判断推荐意见的确定性水平。如果推荐意见来源于偏倚风险较高的研究,其推荐强度必须降低,反之则升高。

3.5数据分析 采用Cochrane协作网提供的Revman 5.3.5软件进行干预性临床证据荟萃分析。首先对相同干预措施及相同疗效指标的研究进行异质性评价,采用固定效应模型进行分析,如果P≥0.1,I2≤50%,表示研究间异质性较小。如果P<0.1,I2>50%,表示研究间异质性较大,应先分析异质性的来源,如研究设计、研究对象或干预措施等的差别,可根据差异可能的来源进行亚组分析,如仍具有较大的异质性,可采用随机效应模型合并结局指标。计数资料采用风险比率(risk ratio,RR)来表示效应量的大小,计量资料采用均值差表示(MD),所有资料均采用95%的可信区间(CI)表达。

以上过程参照Amstar及PRISMA声明,以减少系统评价过程中偏倚的产生,提高系统综述报告的质量。

4 提出、计划和编写指南过程的建议

4.1由CATCM指南工作组制定“中成药治疗优势病种临床应用指南”。

4.2中成药治疗某种疾病的临床应用指南课题申请应由专题小组提交给CATCM指南工作组办公室,办公室收集整理后,报请CATCM指南工作组的指导委员会进行会议评审。

通过评审的课题申请,由CATCM指南工作组报请CATCM批准立项。CATCM通常根据指南工作组提出的建议做出立项决定和专题小组任命。

各个病种的中成药临床应用指南由CATCM指南工作组授权的专题小组承担,专题小组接受指南工作组指导委员会的指导和评审。

课题申请应填写《中成药治疗某种疾病临床应用指南课题申请表》,内容包括标题、目标、小组成员、利益冲突、简要阐述需要编制该指南的理由(100~300字)、现有的相同或相关主题指南、搜索策略、达成共识的方法和完成的时间周期。

4.3专题小组通常可由中西医各1名担任组长,至少6名但不超过12名成员组成,原则上任何一个省市自治区不超过2人。如果可行的话,该小组应该包括中医、西医等专业人员和其他有关专家(如循证医学专家)以及患者代表(通常来自国内患者组织的工作人员)。如果小组有预算,必须提名秘书和司库,并向管理委员会提交年度帐目。

4.4专题小组负责检索、遴选与分析,在研究报告中应包括采用的搜索策略和一个包含主要结论的结构性摘要。在适当情况下,有关中成药干预的证据必须基于全面的系统文献检索和评估。小组成员之间不可调和的差异应通过组长转交指南工作组指导委员会。

4.5指南的书写格式采用以下模板:

(1)标题。应该是:中成药治疗XX疾病临床应用指南

中国中药协会指南工作组XX专题小组

(2)专题小组成员:作者被列为专题小组成员,并按组长在前和其他作者的字母顺序排列。

(3)摘要:目的、方法、结果、结论(含局限性或缺陷说明);

(4)目的:指导西医专科医生、全科医生、临床药师和护理人员使用中成药治疗XX病;

(5)背景:与临床问题相关的中成药适应症(病、期、型、证、症)、证据质量及内容、临床应用的利与弊、患者的价值观与意愿等;

(6)方法:检索策略、研究筛选、资料提取、数据分析、证据分级及质量评价标准;

(7)达成共识的方法:采取小组投票方式形成对于基于临床证据水平的推荐意见的共识,或通过德尔菲调查方式对于缺乏高质量证据的推荐意见形成的共识;

(8)结果:这部分的主要内容是临床证据的描述,可采取问题引导的方式逐一描述,其中应包括检索结果与纳入研究的基本特征、纳入研究的偏倚风险评估结果、系统评价或荟萃分析的结果;

(9)推荐:分病、分期、分型或分证候、分症表述推荐意见(X类证据或X质量证据或专家观点,X级推荐);

(10)局限性:从证据质量和数量以及参与者的代表性等角度简述指南中推荐意见的局限性或缺陷;

(11)指南需要更新的可能时间的声明;

(12)利益冲突:利益冲突在成立小组时必须由成员宣布,各个成员不应存在利益冲突;

(13)参考文献。

特别需要注意的是:A.采用疾病名称应以ICD-10版的疾病名称及其分类名称为准,包括英文名称及其缩写,中医病名写在括号内。例如阿尔茨海默病(呆病)。B.采用中成药通用名称和法定计量单位,不得出现中成药生产企业相关信息。对于必须区别于其他同类品种时,可加注规格或临床证据来源或研究报告作者,以示区别。C.证据描述时,应注意说明中成药使用的时机或条件,单独应用或联合应用,使用的方法、剂量及疗程等。D.中成药使用时需要特别加以说明的其他事项,包括:诊断或辨证时需要特别注意的、可导致用药错误的事宜;具有相同功效或相似药物组成而不能重复使用的药物;含有配伍禁忌成分而不能同时使用的药物;根据疾病特点,使用中成药期间需要特别监测的指标等。

为西医临床医生制定中成药临床应用指南是一种全新的尝试。在研究思路上,需要突破辨证施治的传统思维模式,找到西医易于理解的分病、分期、分型、分症使用中成药的支持证据。在研究方法上,需要淡化中医理论指导下的定性研究方法,采取原始研究的证据分级和二次研究的荟萃分析等定量研究方法。在研究主体上,需要克服“我行我素”的单一知识体,采用“我主人随”的交叉知识体。以此制定一套西医易懂能用的中成药临床应用指南,从而促进中药产业及其临床应用健康、有序、可持续发展。